子どもを育てている家庭にとって、子育て費用が総額でいくらかかるのかを把握しておくことはとても大切なことです。

ここでは、大学を卒業するまでにかかる子育て費用(教育費・養育費)をシミュレーションして、具体的な金額をご紹介します。

子育て費用を準備する方法もご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。

Point

1

\3ステップでお借入!/

最短30分審査

お借入は簡単3ステップ

インターネットなら

最短3分で申込完了!

お電話でもお申込可能です。

最短30分で

審査完了!

審査結果は電話かメールでご連絡。

インターネットでご契約手続き可能です。

ご利用手数料

0円!

提携ATMご利用または振込融資可能!

カードはご自宅へ郵送いたします。

Point

2

\通信販売でおなじみ/

グループ

グループ

安心の

ベルーナグループ

ベルーナノーティスは、ベルーナ(プライム

市場上場)グループのカードローン会社です。

来店不要で

契約完了!

インターネットとお電話でお手続き可能!

カードはご自宅へ郵送いたします。

創業35年以上の

カードローン

1987年に創業してから

多くのお客様に

愛され続けています。

Point

3

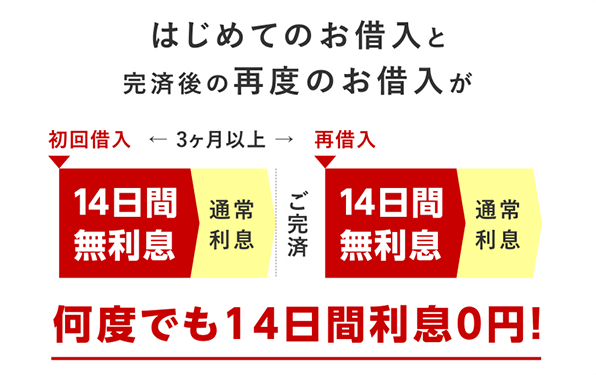

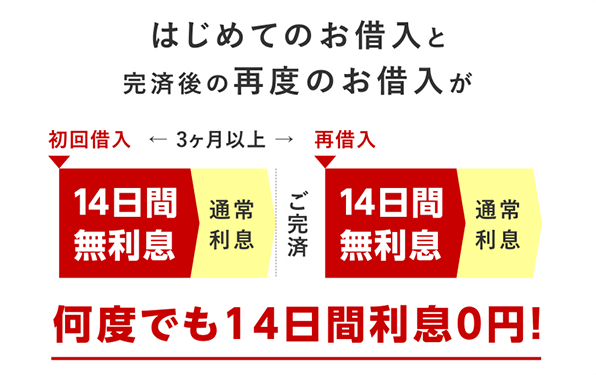

\はじめてのご利用に限らず/

何度でも利息0円

子育て費用には大きく分けて「教育費」と「養育費」の2種類があります。

教育費とは、子育て費用のなかで教育のためにかかる費用のことを指します。

具体的な内訳としては、学校にかかる学費、受験にかかる費用、習い事の費用、学習塾の費用などが挙げられます。

日本政策金融公庫が発表した2021年度の「教育費負担の実態調査結果」によれば、高校入学から大学卒業までにかかる子ども一人あたりの教育費の総額(入学費用+在学費用)は、平均で942.5万円となっており、前年度の調査から22.6万円減少しました。

なお、教育費は進学先(入学先)によって金額に大きな差がつきます。

進学先(入学先)別の高校入学から大学卒業までにかかる費用

| 高専・専修・各種学校 | 545.8万円 |

|---|---|

| 私立短大 | 628.3万円 |

| 国公立大学 | 743.0万円 |

| 私立大学 (文系) |

951.6万円 |

| 私立大学 (理系) |

1,083.4万円 |

※子ども一人あたり・年間平均額の累計

※高校の費用は国公立・私立を合わせた全体の平均

※高専・専修・各種学校、私立短大は修業年限を2年として算出

※入学費用=受験費用(受験料、受験のための交通費・宿泊費)+学校納付金(入学金、寄付金など入学時に学校に支払った費用)+入学しなかった学校への納付金

※在学費用=学校教育費(授業料、通学費、教科書・教材費、学用品購入費、施設整備費など)+家庭教育費(補習教育費(学習塾・家庭教師の月謝、通信教育費、参考書・問題集の購入費など)、お稽古事の費用)

子育て費用のなかで、教育費以外にかかる子どもを育てていくための費用のことを養育費と呼びます。

具体的な内訳としては食費、生活用品費、衣服類の費用、医療費、お小遣い、仕送り代などのさまざまな項目が挙げられます。

子ども一人あたりにかかる年間の養育費の平均は、80万円〜100万円程度とされています。

進路によって幅があり、高校までで約580万円〜1,840万円、大学の教育費は約240万円〜2,350万円が相場です。

2019年10月から、幼稚園や保育園、認定こども園を対象とした「幼児教育・保育の無償化」がスタートしました。

これにより、3歳から5歳までの幼稚園・認定こども園の利用料が無料になり、負担が軽減されましたが、それでも、利用料のほかにも教育費はかかります。

幼稚園の教育費の相場は、公立で年間約16.5万円、私立で年間約30.9万円です。

公立の小学校の授業料と教科書代は、義務教育のため無償化されています。

これ以外に公立の小学校でかかる教育費の相場は、年間約35.3万円です。

私立の小学校に通う場合、教科書代は無償化されていますが、授業料は原則自己負担です。その他の費用もあわせた年間の教育費は約166.7万円となっており、公立の小学校に通うよりもかなり負担が大きいことがわかります。

公立中学校でかかる教育費の相場は、年間約53.9万円です。

一方、私立中学校でかかる教育費の相場は、年間約143.6万円となっており、公立と私立で教育費には約3倍の差があります。

全日制の高校でかかる教育費の相場は、公立高校で年間約51.3万円、私立高校で年間約105.4万円です。

私立高校のほうが教育費の負担は大きいですが、小学校や中学校に比べると、公立と私立の差は小さくなっています。

大学の入学料と授業料の相場は下表のとおりです。このほかに、教科書代や教材費などで年間数万円程度の費用がかかるケースがあります。

大学(学部)の入学料・授業料の相場

| 入学料 | 授業料(年間)※ | ||

|---|---|---|---|

| 国立大学(標準額) | 28.2万円 | 53.58万円 | |

| 私立大学 | 文科系学部 | 約22.4万円 | 約97.1万円 |

| 理科系学部 | 約23.5万円 | 約129.6万円 | |

| 医歯学部 | 約107.7万円 | 約374.4万円 | |

| その他学部 | 約25.1万円 | 約120.9万円 | |

※私立大学の授業料には施設設備費を含む

(出典)

・文部科学省|国公私立大学の授業料等の推移(国立大学)

・文部科学省|私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果(私立大学)

医学部・歯学部、医科大学は卒業まで6年間通う必要があるため、教育費の負担が大きくなります。特に私立大学医学部は授業料が高額で、年間数百万円かかるケースもあります。また、理科系学部は大学院に進学するケースが多く、理科系に進むのであればその費用も想定して準備しておくのが安心です。

大学卒業までにかかる教育費と養育費を合わせると、2,800万円〜4,500万円程度が相場です。

幼稚園から大学にかけて必要となる養育費の内訳としては、衣類の費用、食費、生活用品費、医療費、お小遣い、仕送り、通信費、年間行事費、レジャー費、旅行費などが想定されます。

内閣府や全国大学生活協同組合連合会の調査結果をもとに試算した養育費の相場は、下表のとおり。大学卒業までには、約2,000万円の養育費がかかると想定されます。

養育費の相場

| 年間 | 合計 | |

|---|---|---|

| 未就園児(0〜2歳) | 約82万円 | 約245万円(3年間) |

| 保育所・幼稚園児 | 約114万円 | 約343万円(3年間) |

| 小学生 | 約85万円 | 約508万円(6年間) |

| 中学生 | 約98万円 | 約293万円(3年間) |

| 高校生(参考) | 約98万円 | 約293万円(3年間) |

| 大学生 | 約84万円 | 約337万円(4年間) |

| 大学卒業までの合計 | 約2,017万円 | |

※未就学児、保育所・幼稚園児、小学生、中学生の費用は、内閣府制作統括官(共生社会政策担当)「平成21年度インターネットによる子育て費用に関する調査」の子育て費用総額から教育費(学校教育費・学校外教育費・学校外活動費)を除いた費用(第1子一人あたりの費用)、大学生の養育費は、全国大学生活協同組合連合会「第59回学生生活実態調査」(2023年)の下宿生仕送り平均額を用いて算出

※3歳から幼稚園に通うと仮定(0〜2歳まで未就園児)、高校生はデータがないため中学生のデータで代用

養育費と教育費を合わせた子育て費用の相場は、一人あたり約2,800万円〜4,500万円です(第1子の場合)。

子育て費用の内訳は下表のとおりです。

子育て費用の総額シミュレーション

| 養育費 (共通) |

大学まですべて 公立の学校に通った場合 |

大学まですべて 私立の学校に通った場合 |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 教育費 | 合計額 | 教育費 | 合計額 | ||

| 未就園児 (3年間) |

245万円 | 245万円 | 245万円 | ||

| 保育所・ 幼稚園児 (3年間) |

343万円 | 49.5万円 | 392.5万円 | 92.7万円 | 435.7万円 |

| 小学生 (6年間) |

508万円 | 211.8万円 | 719.8万円 | 1,000.2万円 | 1,508.2万円 |

| 中学生 (3年間) |

293万円 | 161.7万円 | 454.7万円 | 430.8万円 | 885.5万円 |

| 高校生 (3年間) |

293万円 | 159.9万円 | 452.9万円 | 316.2万円 | 609.2万円 |

| 大学生 (4年間) |

337万円 | 242.5万円 | 579.5万円 | 473.7万円 | 820.7万円 |

| 子育て費用の総額 | 約2,844万円 | 約4,504万円 | |||

※高校生までの養育費は第1子一人あたりの費用

※大学の教育費は、2023年時点における国立大学および私立大学(全学部平均)の入学料と4年間の授業料の合計額(教科書代などは含まず)

養育費や教育費は個人差も大きく、あくまで参考程度にご覧ください。

教育費が高額になりやすい私立の医学部などへ進学する場合には、さらに高額になることも想定されます。

出産育児一時金、出産手当金、児童手当、幼児教育・保育の無償化、子ども医療費助成、就学支援金、奨学金があります。

妊娠・出産を自然分娩でおこなう場合、いわゆる「病気」ではないため、健康保険を使うことができず、その費用は原則自己負担となります。その負担を軽減するものとして、健康保険から「出産育児一時金」が支給されます。

対象は、健康保険に加入している本人(被保険者)および被扶養者である配偶者です(扶養の仕組みのない国民健康保険は、被保険者本人のみ)。

出産育児一時金の支給額は、赤ちゃん一人につき50万円です(2023年4月以降の出産の場合。妊娠週数が22週に達していないなど産科医療補償制度の対象とならない出産の場合の支給額は48.8万円)。

出産のために会社を休む必要があり、その間の給与を会社から受け取ることができない場合には、健康保険から「出産手当金」が支給されます。

対象となるのは、健康保険の加入者(被用者保険の被保険者本人)で、出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)〜出産の翌日以降56日までの間に出産を理由として会社を休み、給与の支払いがなかった期間です。

対象となる期間に会社を休んだ日数分に応じて、支給対象者の標準報酬日額の3分の2に当たる金額が支払われます。会社を休んだ日に出産手当金の支給額より少ない給与が支払われている場合は、その差額が出産手当金として支払われます。

児童手当とは、中学卒業までの児童を養育している家庭に対して支給される手当のことを指します。

3歳未満に支払われる児童手当は一人あたり一律で月額15,000円です。

3歳以上〜小学校までは一人あたり月額10,000円(ただし、第3子以降は月額15,000円)となっています。

中学生には一律で一人あたり月額1万円が支給されます。

児童を扶養している方の所得が児童手当の所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として一人あたり一律5,000円が支給されます。

なお、2024年10月からは所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで拡大、第3子以降は支給額が一律で月3万円に増額される予定です。

先にもお伝えしたとおり、2019年10月から「幼児教育・保育の無償化」がスタートしました。

これにより、すべての3〜5歳児、住民税非課税世帯の0〜2歳児の幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育などの利用料が無償化されています。

ただし、無償化といってもすべての費用が無料となったわけではありません。また、「保育の必要性の認定を受けていない」認可外保育施設や学校教育法第134条に規定する各種学校(外国人学校など)は無償化の対象外です。

子ども医療費助成は、保険診療にかかる子どもの医療費の自己負担分を自治体に助成してもらえる制度です。この制度により、一定の年齢までは子どもの医療費の負担が大きく軽減されます。

助成対象となる子どもの年齢は自治体ごとに定められています。お住まいの市区町村の窓口やホームページなどでご確認ください。2023年4月1日時点では、高校卒業(18歳年度末)までの子どもを助成対象としている自治体が最も多くなっています。

高等学校等就学支援制度とは、高校などに通っている子どもに対して授業料の一部または全部を支援することを目的とする制度のことです。

支援金額や支給条件は、世帯所得や子どもが通う予定の学校の種類などによって異なります。詳しくは文部科学省のホームページでご確認ください。

奨学金とは、子どもの進学費用などを家庭で用意することが難しい場合に、学生に対し資金の給付(返済不要)や貸与(返済要)をおこなう制度のことです。

奨学金制度は、国、都道府県、市区町村をはじめ、独立行政法人「日本学生支援機構」、民間企業などが実施しています。

奨学金は一つの機関からしか借りられないわけではなく、併用することも可能です。

自動積立、NISA、学資保険、教育ローン、カードローンなどが挙げられます。

自動積立とは、預け入れる金額を設定して毎月自動で積立貯金をおこなう仕組みです。

最初に積立設定をすれば口座から自動的に積立に回されるため、貯金が苦手な方でも無理なく続けられます。

積立日を給料日の直後に設定すれば「先取り貯金」になり、残ったお金で家計をやりくりする習慣がつきます。また、児童手当には手をつけず、子育て費用(教育資金)の貯蓄に回すのがおすすめです。

最低預入金額は金融機関によって異なりますが、条件の範囲内であれば自由に金額を設定できます。

NISAとは、少額投資非課税制度のことです。

NISA口座で購入した投資商品の利益は、通常かかる20.315%の税金が非課税となり、分配金や譲渡益が手元にそのまま残る点がメリットです。

NISAには、一定の条件を満たす投資信託へ積立投資できる「つみたて投資枠」と、投資信託のほか株式にも投資できる「成長投資枠」があります。つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円、累計で1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円)まで非課税で投資できます。

NISAは長期積立分散投資を基本とした仕組みであり、初心者でも挑戦しやすく、長く投資を続けることで大きな利益を得られる可能性があります。

ただし、元本保証がなく損失が出るリスクのある「投資」であり、必ずしも儲かるとは限りません。当面使う予定のない「余裕資金」を使い、無理のない金額でおこないましょう。

学資保険とは、子どもの教育資金準備を主な目的とした貯蓄性のある保険のことです。

毎月決められた保険料を払込むことにより、教育資金が必要となるタイミングで、進学祝金や満期保険金を受け取れます。

保険としての保障機能も備わっており、契約者(一般的に親や祖父母)が死亡した場合や高度障害状態に該当した場合には以後の保険料払込みが免除され、進学祝金や満期保険金は契約とおりに支払われます。

その他、子どもの医療保障の特約がついている学資保険(こども保険)もあります。

また、払込んだ保険料は所得控除の一種である生命保険料控除の対象となり、所得税や住民税の負担が軽減される点もメリットです。

教育ローンは、入学金や授業料など、入学・進学・在学に必要となる資金を借りられるローン商品です。

資金の用途が教育資金に限定されているため、用途が限定されていないフリーローンやカードローンよりも金利が低めに設定されています。

教育ローンは、日本政策金融公庫(国の教育ローン)や民間の金融機関が提供しています。

子どもが突然の病気になった場合や、公立に進学予定だったものの私立進学に変更して一時的に学費が多く必要になった場合など、予想していない急な出費に対応しなければならないケースには、カードローンの利用も便利です。

各種保険などを解約する場合は途中解約リスクがあるため、一時的な費用の補填であればカードローンの利用を検討する方が手軽に対応できるメリットがあります。

子どもが小学生の間がベストタイミングで、固定費の見直しや資産運用の活用がおすすめです。

子どもが18歳になるまでの間で一番お金を貯めやすいのは、小学校に通っている6年間でしょう(公立小学校の場合)。

公立小学校であれば学費はあまりかからないので、貯蓄に回す金額を増やしやすくなります。

貯金の最低ラインとしては、大学費用の半分程度に相当する300万円〜400万円程度の貯金を用意したいところです。

キャリアアップ、転職、資格獲得、共働きなどで世帯収入を増やす努力をしつつ、ボーナスなどの臨時収入があった場合にはなるべく貯蓄に回すようにしましょう。

子育て費用を貯めるには、家計を見直して無駄な出費を削り、貯蓄に回せるお金を増やすことも重要です。

家計の見直しでは、まず家計簿などを用いて家計の状況を把握することから始めましょう。

節約の効果が持続しやすく効果的なのは、毎月決まったお金が出ていく「固定費」の見直しです。固定費としては、例えば家賃や住宅ローン、保険料、通信費、サブスクリプション(定期利用)サービスの利用料などがあります。

知らず知らずのうちに惰性で支払っている固定費は、その必要性や内容を再確認し、無駄がないか、もっと安くならないか見直してみましょう。

先取り貯蓄や積立貯蓄により、自動的にお金が貯まる仕組みを作っておくのも効果的な方法です。

子育て費用は、預貯金などを利用して着実に準備するのが基本ですが、効率よく準備するには、資産運用を活用するのも有効な方法です。

先に紹介したNISAや学資保険などを利用して、運用しながら子育て費用を準備する方法も検討するとよいでしょう。

金融機関に資金を預けておくだけで投資先の選定や売買の発注、ポートフォリオの管理といったさまざまな運用管理を代行してもらえるファンドラップなどを活用すれば、投資初心者の方でも安心して資産運用をおこなうことができるため、検討してみるとよいでしょう。

入学金の振込期限が迫っていてすぐにお金を用意する必要があるのに、お金が足りない。そんなときは、最短即日でお金を借りられる可能性のあるベルーナノーティスのカードローンやキャッシングが選択肢になります。

投資信託や株式などの投資商品、学資保険などの保険商品は、子育て費用(教育資金)を準備するための有効な手段です。しかし、現金化するのに時間がかかったり、タイミングによっては不利になったりすることがあります。

また、子育て資金(教育資金)が不足してしまった場合には、奨学金や教育ローンも選択肢になります。しかし、お金を借りるまでに時間がかかったり、借りられる時期や用途が限定されたりするため、必要なタイミングに間に合わないかもしれません。

一時的にお金が足りず、すぐに用意しなければいけないときには、ベルーナノーティスのカードローンという選択肢を持っておくとよいでしょう。

ベルーナノーティスのカードローンは、最短30分で審査が完了し、最短24時間以内に融資を受けることも可能なので、すぐにお金が必要なときにも利用できます。

※お申込みの時間帯やお申込状況によりお時間を要する場合がございます。

また、はじめてのお借入れでは、お借入翌日から14日間は利息がかかりません。完済後、再度のお借入れが前回のお借入日から3ヵ月以上経過していれば、14日間の無利息サービスは何度でも適用されます。

契約手続きは来店不要のまま完結し、お金はコンビニなどの提携ATMや口座振込で受け取れます。在籍確認の電話に対する不安もオペレーターがお客様の事情をお伺いしたうえで代替案のご提案など柔軟に対応することができます。

今回は大学卒業までにかかる子育て費用をシミュレーションし、その費用を貯蓄するための方法などを紹介しました。

子育て費用はなるべく早い時期から計画的に準備し、貯められる時期に着実に貯めていくことが大切です。子育て費用を効率よく準備したいなら、学資保険やNISAなどを活用して、長期的な目線で運用しながら準備するのもよいでしょう。

一時的に子育て費用が足りず、すぐにお金を用意しなければならないときには、カードローンやキャッシングという選択肢も持っておけば、柔軟に対応できます。

監修:竹国 弘城

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP 宅地建物取引士 一種証券外務員

名古屋大学工学部卒業後、証券会社、生損保代理店での勤務を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。自分のお金の問題について自ら考え、行動できるようになってもらうためのサポートを行う。金融機関や金融メディアなどでマネー記事・コラムの執筆・監修も手がける。

監修日: 2024/9/17

Point

1

\3ステップでお借入!/

最短30分審査

お借入は簡単3ステップ

インターネットなら

最短3分で申込完了!

お電話でもお申込可能です。

最短30分で

審査完了!

審査結果は電話かメールでご連絡。

インターネットでご契約手続き可能です。

ご利用手数料

0円!

提携ATMご利用または振込融資可能!

カードはご自宅へ郵送いたします。

Point

2

\通信販売でおなじみ/

グループ

グループ

安心の

ベルーナグループ

ベルーナノーティスは、ベルーナ(プライム

市場上場)グループのカードローン会社です。

来店不要で

契約完了!

インターネットとお電話でお手続き可能!

カードはご自宅へ郵送いたします。

創業35年以上の

カードローン

1987年に創業してから

多くのお客様に

愛され続けています。

Point

3

\はじめてのご利用に限らず/

何度でも利息0円